发布时间:2022.10.12作者:小编浏览:

“科学技术是第一生产力,科技兴则国家兴,创新强则民族强。”

企业的发展离不开核心技术的掌握与创新。我国高等学府的科技成果转化也成为了科技发展的重中之重,但这条赛道从来都不是零门槛,更算不上容易。科技型能源公司在研发实力上的比拼异常激烈,小编在这为大家展示一下中为“天花板”级别的科研团队。

西安交通大学

——为科技企业“沃土厚植”提供动力

西安交大作为我国首个高校间联盟成员,办学历史悠久,已拥有了126年的办学历史。根据2022“软科中国大学专业排名”,西安交大的能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、智能制造工程等专业,摘得全国第一佳绩。其中,西安交大增设储能科学与工程本科专业,是全国首个且唯一一个储能科学与工程本科专业。

研究队伍依托西安交通大学人居环境与建筑工程学院,以杨肖虎教授为带头人的相变蓄热+多能互补清洁供暖团队,团队承担国家自然科学基金4项,国家重点研发计划子课题1项,陕西省青年科技新星支持项目1项,校企合作课题10余项,拥有丰富的科学研究理论积累和工程实践经验。

杨肖虎教授

西安交通大学人居环境与建筑工程学院教授、工学博士、博

士生导师、瑞典皇家工学院博士后

杨肖虎,工学博士,教授,博士生导师,瑞典皇家工学院博士后。西安交通大学热流科学与工程教育部重点实验室何雅玲院士团队教授。近年来获陕西省青年科技新星、陕西省百篇优博、ASME第五届微纳尺度国际传热传质大会最佳墙报奖、Applied Energy高被引论文奖、西安交大“十大学术新人”、王宽诚青年学者、西安交大青年拔尖人才。

长期从事太阳能相变储热调质、新型固液相变材料开发、固液相变储热强化机理与清洁供暖系统设计。作为负责人承担国家自然科学基金3项(其中青年项目结题特优)、重点研发计划子课题、省科技新星、两机专项等国家级省部级及企业委托课题20余项。

构建了金属泡沫强化固液相变储能调控方法及孔隙尺度相变强化机理,设计开发了基于翅片—金属泡沫多元复合结构的相变强化策略。非均匀梯度结构设计打破了传统结构均一的设计理念,丰富了蓄热器结构设计的科学内涵,对蓄热器高效充放热与温度均匀性调控具有重要的科学意义。相关成果授权国家发明专利15项,清洁供暖的3项成果得到转化落地,已形成多个工程应用示范,年节约供暖费用30%以上。

杨教授担任国际期刊Advances in Applied Energy, Frontiers in Energy Research副主编,国际期刊Energies,Frontiers in Thermal Engineering, Energy and Built Environment编委,在国际期刊Applied Energy,SustainableEnergyand TechnologyAssessment,International Journal of Green Energy, Heat Transfer Engineering, Journal of Porous Media担任客座编辑。

在能源/传热传质领域如Apply Energy (IF: 11.446), Energy (IF: 8.857), Energy Conversion Management (IF: 11.533)等国内外期刊发表科研论文200余篇,其中SCI论文90余篇,ESI高被引论文11篇,热点论文2篇,论文引用3500余次,H因子31。5篇论文获得Applied Energy高被引论文奖,1篇论文获得国际著名科技媒体Advances in Engineering以Featured Article进行转载报道。

罗昔联教授

西安交通大学人居环境与建筑工程学院教授、博导、国家注册设备工程师

罗昔联,教授/博士生导师,中日联合培养博士,国家注册公用设备工程师;目前担任国际建成环境学会(ISBE)秘书长,国际期刊Indoor and Built Environment(JCR 2区)副主编。罗昔联教授长期致力于建筑新能源的利用及大空间建筑环境控制研究,在建筑新能源利用,清洁供暖、遗址博物馆建筑环境调控技术、计算流体力学网格自动生成算法、相变储能等方面具有多年的研究积累,完成多项技术开发与应用。

近5年完成国家重点文物预防性保护环境调控系统方案设计3项,农村建筑清洁供暖示范工程方案设计2项,承担科研课题12项(包括国家自然基金1项,陕西省自然基金1项,重点实验室开放课题2项,企业委托课题8项);发表高水平科研论文22篇,授权发明专利8项;2018年陕西省环境学会科学技术一等奖(第2)和陕西省环境学会青年科技奖(第1),2020年获陕西省土木建筑学会科学技术一等奖(第1),2021年获国际建成环境学会优秀青年学者奖(第1),2021年获国际建成环境学会杰出青年科学奖(第1)。

孟祥兆教授

西安交通大学人居环境与建筑工程研究院副院长、博导

孟祥兆,现任西安交通大学人居环境与建筑工程研究院副院长,博士生导师。陕西省能源环境与建筑节能工程技术研究中心副主任,陕西省“四主体一联合”生态城市智慧绿色能源建筑技术校企联合研发中心副主任,陕西省人居环境科学实验教学示范中心主任。

中国建筑学会健康人居专业技术委员会理事,中国可再生能源学会太阳能建筑专业委员会委员,IEA-SHC专家委员会成员。主要研究方向为建筑领域双碳战略、建筑环境营造与建筑节能新技术,建筑能耗调查及监测技术,可再生能源应用技术,乡村振兴与绿色宜居村建设等。参编国家和省级行业标准4部,发表SCI论文30余篇,获得专利二十余项。

中为与西安交大共同合作的人才实验室

——创新驱动步伐加快焕发新活力

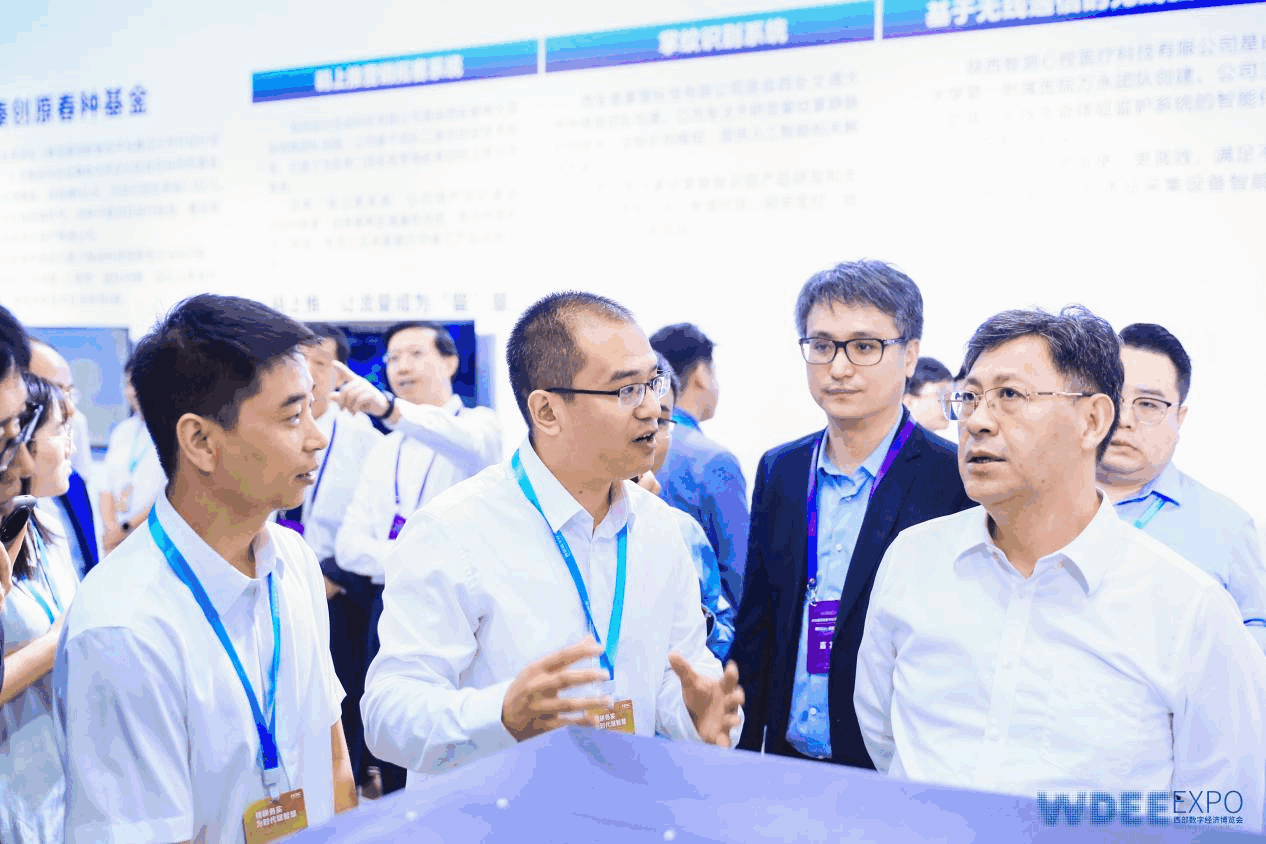

“中为能源”成立于2021年11月,是陕西昆仑综合能源科技有限公司和西安交通大学知名教授、储热专家共同发起成立的储热材料及设备技术研发型创新企业,致力于储热、蓄冷材料及产品的研发、生产和销售,可提供绿色低碳园区、节能环保的智慧化供冷供热能源系统整体解决方案。

业务涵盖项目投资、方案咨询、建设实施、智慧综合能源数字化运管平台的开发与应用、智慧型供能运维等新服务模式,助力国家“碳达峰、碳中和”战略实施。

此外,产业的崛起自然也离不开优质的工程师团队,好的科研成果需要落地和转化才能获得市场的认可。我们的管理团队中既有优秀的技术人才,也有熟悉市场板块的商业人才。

总经理:杜锐

杜锐——毕业于西安交通大学,机电高级工程师。相继从事浅层与中深层地热研究设计开发与实施应用、相变蓄热模块设计研发与实施应用等相关领域十余年。已申请18项国家专利,拥有项目总体近300万㎡的浅层地热能、相变蓄热、集成化能源站项目设计开发、实施应用以及能源(BOT、EMC)的项目开发管理经验。

2021年荣获陕西省科技厅首批“科学家+工程师“项目,任首席工程师;担任西安市科技局“两链融合”储能+多能耦合重大科技项目任项目负责人。主导并荣获陕西省科技厅2023年“储能+多能耦合智慧化采暖系统”重点研发项目。

战略投资部总监:宋夏

宋夏——毕业于西北大学,金融学硕士。负责市场拓展及碳资产管理。长期从事城市更新领域的基金管理工作,基金管理规模近10亿。2015年获得全国人居与城市建设领域最高奖项“精瑞奖”。主导并开发了“天津大无缝军民融合分布式能源项目”,2019年陕西省清洁能源重点项目“陇县工业园区分布式能源项目”。

负责公司“双碳”产业链发展,将产业的低碳发展与碳交易市场结合起来,共同为碳达峰、碳中和服务。

副总经理:李大川

李大川——毕业于东北电力大学电气工程专业硕士学位,高级工程师。先后供职于国网吉林供电公司,陕西燃气集团有限公司;现任公司天然气清洁化综合利用板块负责人。

在科学技术创新等国家级期刊发表天然气冷热电三联供经济模型研究、输电线路杆塔等效模型的研究等行业论文四篇。

副总经理:刘明东

刘明东——毕业于合肥工业大学电气工程与自动化专业,陕西省电力市场委员会专家委员,公司电力市场板块负责人。

先后工作于华锐风电科技有限公司、华润电力新能源控股有限公司,华润电力陕西销售有限公司,长期致力于新能源项目运营、电力市场开发交易工作。

技术总监:陈磊

陈磊——硕士毕业于天津大学,高级工程师,国家注册公用设备工程师(暖通空调)。工作十余年承担多项工业园区、地热能、公建、区域能源站、光热项目设计、施工工作。

主要研究方向为清洁能源供暖、多能源耦合供能、高温太阳能综合利用、区域能源站。获得6项国家专利,参编行业规范一项。

有了工程师+科学家这样的专业团队,科技与市场的双双落地,中为能源才能乘势而起,软实力和硬实力相互结合,才能发挥出企业自身的价值与市场竞争力。

2023-12-01

2023-06-27

2023-06-20